Laboratorio XV: Semmelweiss e Céline, Brian Wilson e Thomas Pynchon.

Pochi link e molte digressioni per l'ultimo Laboratorio prima delle ferie.

Laboratorio è un contenitore che riunisce link a testi, podcast e/o materiale video che hanno colpito la mia attenzione nel mese precedente (più o meno).

Oggi un formato diverso dal solito. Alla fine parlo un po’ del futuro di LAB.

Il dottor Semmelweis non manca mai || Silvia Bencivelli || I libri degli altri

Un bel pezzo che unisce letteratura e storia della medicina.

Come mai il dottor Semmelweis è così noto alla popolazione generale? Be’, in parte grazie a quel losco personaggio di Céline e alla sua tesi di laurea, dedicata proprio all’illustre predecessore1.

Mi ha ricordato che l’anno scorso ho letto una biografia della studiosa Émilie du Châtelet (1706-1749), La ragazza con il compasso d’oro di Paola Cosmacini (Sellerio); oltre alla sua vita inconsueta e affascinante, mi aveva colpito la sua morte a poco più di quarant’anni per febbre puerperale, nonostante un parto rapido e senza complicazioni. La febbre puerperale di solito era provocata da infezioni dovute all’inesistenza di una qualsivoglia pratica igienica.

Mi2 fa piacere ricordare che, per quanto riguarda la salute delle donne e di chi può portare avanti una gravidanza, Ignaz Semmelweis ha trovato un successore non tanto nel dottor Destouches quanto nel biologo Etienne-Emile Baulieu, lo scopritore della molecola RU-486 da cui deriva la pillola abortiva, mancato nel maggio scorso. Baulieu, per fortuna, ha avuto una vita molto più glamour.

Goffredo Fofi, un pessimista scontento di esserlo || Alberto Saibene, Francesco M. Cataluccio || Doppiozero

Ho il sospetto che Fofi sia uno dei pochi per cui oggi si possa scomodare la definizione di homme-siècle.

Per mie predilezioni personali, voglio ricordare Fofi su Il Gattopardo (libro e film) e poi due recensioni contemporanee all’uscita del film e del libro trattati: dai Quaderni Piacentini, Fofi su Anni di piombo di Margarethe Von Trotta e, da Ombre Rosse, su Il formaggio e i vermi di Carlo Ginzburg.

Ho preso questa raccolta di Elio Pagliarani, meravigliandomi per il formato (ancora più alto e magro di un Iperborea — Il tempo di Sua Grazia è anche un libro LAB, a proposito). Sì alla locura3.

Nel leggere gli apparati, ho trovato questa nota sul legame tra Giovanni Pascoli e un antenato di Pagliarani, sospettato dell’assassinio di Ruggero Pascoli:

Il che ha smosso qualcosa nella mia memoria, un famoso antecedente forse solo vagamente analogo tra Dostoevskij e il pro-pro-zio di Nabokov (da Vladimir Nabokov: The Russian Years di Brian Boyd):

At the end of the 1840s, the first decade of Russian civic radicalism, young Dostoevsky was arrested along with other members of a St. Petersburg radical circle, the Petrashevtsy. General Nabokov, who presided over the commission investigating the case, showed the Petrashevtsy considerable kindness, even fatherly compassion, in his role as commandant. When it was discovered that another of the prisoners, Andrey Dostoevsky, the novelist’s younger brother, had been mistakenly arrested in place of their older brother Mikhail, the rest of the commission were content to keep him in his bleak cell until the trial, but General Nabokov protested and installed him in his own quarters. And according to Vladimir Nabokov, the general lent Fyodor Dostoevsky, already famous as a writer, books from his own library.

Errata corrige! Nel Laboratorio di giugno c’erano due link che portavano al nulla, ne approfitto per inserirli qui4: su Tank, il pezzo intitolato What’s the most frightened you’ve ever been by a book? e, dal libro Fuori della norma: storie lesbiche nell'Italia della prima metà del Novecento (Rosenberg & Sellier, a cura di Nerina Milletti e Luisa Passerini), un frammento riguardo l’impatto della lettura del libro Il pozzo della solitudine di Radclyffe Hall.

Questo breve estratto da Catch a Wave di Peter Ames Carlin, dove Brian Wilson incontra Thomas Pynchon, mi ha ricordato le varie versioni dell’unico incontro, sempre caratterizzato dal disagio, tra Marcel Proust e James Joyce.

Anche se per chi la scrive mancano ancora almeno tre settimane prima della pausa, L’altra biblioteca va in vacanza.

Laboratorio dovrebbe tornare in settembre (il 17 o il 24, vedrò poi).

Per le uscite letterarie, invece, ci vorrà più tempo: è molto probabile che tornino soltanto nel 2026.

Questo 2025 finora è stato una buona annata per la lettura: anche se siamo solo a metà, in circa sei mesi ho già letto poco meno del totale dei libri del 2023 o del 2024. Insieme al 2012, l’anno della morte di mio padre, sono stati tra i periodi più duri della mia vita.

Mi è piaciuta la sfida che mi sono data con il formato doppio delle ultime tre uscite; se troverò altre coppie stimolanti, forse continuerà, altrimenti potrei tornare a un libro per uscita. Oppure inventarmi qualcos’altro? Come Le vite dei nostri ultimi tycoon…

Alla fine di giugno ho terminato Il mago di John Fowles, che mi ha trasportato sulla costa solitaria di un’isola greca. Una sorta di dark academia ante litteram, le cui vicende sono incentrate su un giovane insegnante che ha ancora molto da imparare; imparerà attraverso l’incontro con l’enigmatico Conchis e la seducente Lily, che gli faranno vivere una serie di situazioni mistico-trascendenti (or are they?). Bisogna dire, però, che ho trovato il viaggio più interessante della destinazione. Magari un titolo da considerare per chi d’estate predilige libri lunghi?

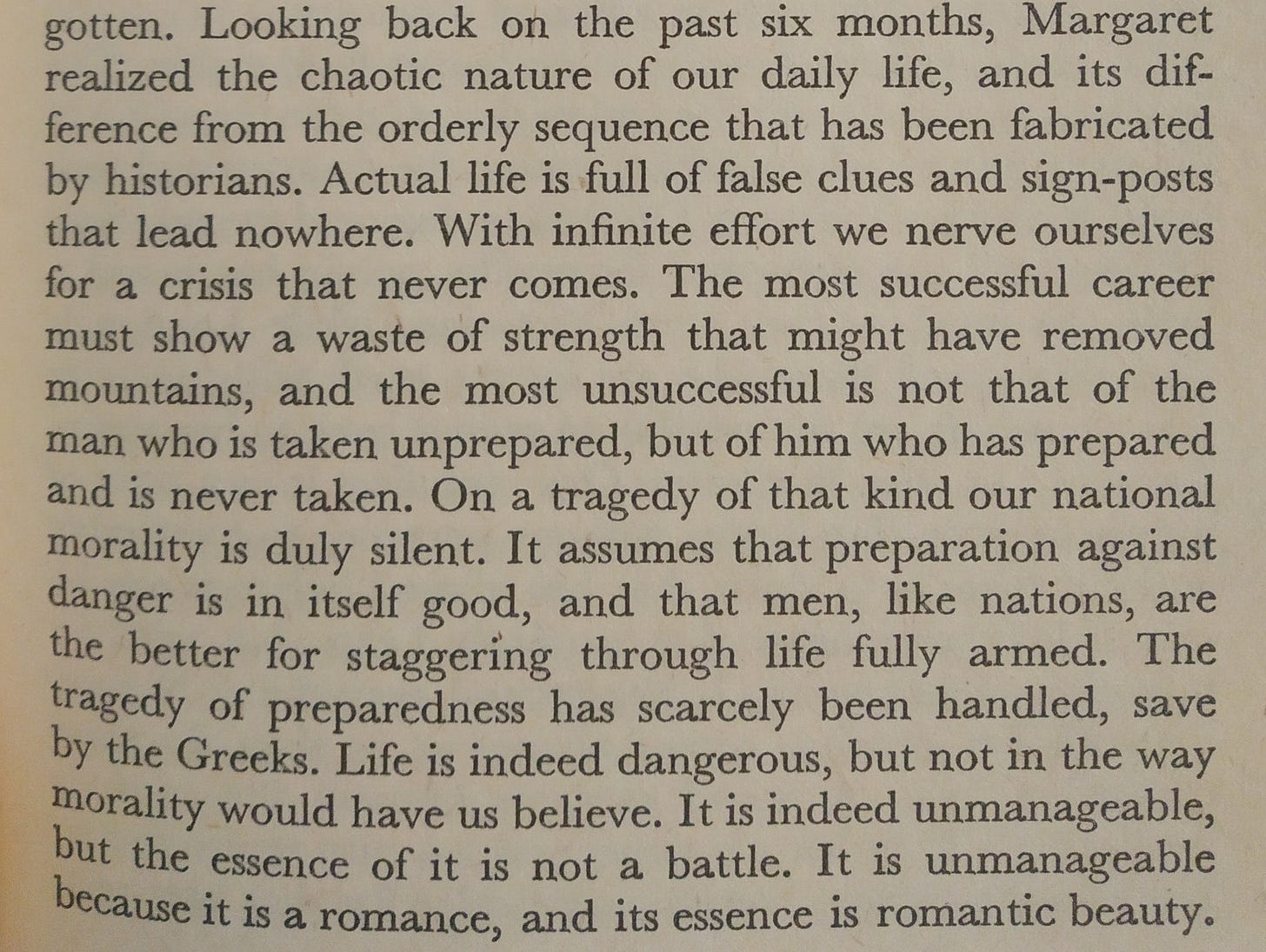

Presa da una repentina tolleranza per l’inglesità più tradizionale, ho riletto Casa Howard di E.M. Forster. Non rammentavo quasi nulla della trama, che mi ha sorpreso — in almeno un caso, una sorpresa data dalla discutibile verosimiglianza di un certo accadimento — per le strade scelte dall’autore e dai suoi personaggi.

Uscito nel 1910, condivide una delle caratteristiche per me più intriganti della Recherche: ritrae una società i cui costumi sono ancora ottocenteschi, ma dove iniziano a diffondersi tecnologie riconoscibili nella nostra contemporaneità (in Casa Howard, l’automobile e l’illuminazione elettrica domestica; nella Recherche, il telefono e i caloriferi).

Ho ripreso anche Possessione di A. S. Byatt, un romanzo scritto (anche) in risposta a La donna del tenente francese di Fowles5, perché in primavera ho letto per la prima volta Il grande Meaulnes, uno dei libri “della vita” per Fowles, scoprendo così che un dettaglio della fine dei due romanzi inglesi6 viene direttamente dal testo di Alain-Fournier.

Scrive Byatt:

It is possible for a writer to make, or remake at least, for a reader, the primary pleasures of eating, or drinking, or looking on, or sex. Novels have their obligatory tour-de-force, the green-flecked gold omelette aux fines herbes, melting into buttery formlessness and tasting of summer, or the creamy human haunch, firm and warm, curved back to reveal a hot hollow, a crisping hair or two, the glimpsed sex. They do not habitually elaborate on the equally intense pleasure of reading. There are obvious reasons for this, the most obvious being the regressive nature of the pleasure, a mise-en-abîme even, where words draw attention to the power and delight ofwords, and so ad infinitum, thus making the imagination experience something papery and dry, narcissistic and yet disagreeably distanced, without the immediacy of sexual moisture or the scented garnet glow of good burgundy. And yet, natures such as Roland’s are at their most alert and heady when reading is violently yet steadily alive.

Ho comprato un paio di romanzi che potrebbero funzionare per la newsletter e altri che non mi sembrano per niente adatti. Non mi resta che leggerli.

Nel frattempo, buon riposo e buone vacanze.

A settembre!

L’immagine di copertina viene dai titoli di testa di Travolti da un insolito destino nell’azzurro mare d’agosto di Lina Wertmüller.

Come Anton Čechov, Arthur Schnitzler, Laura Conti e moltissimi altri scrittori, Louis-Ferdinand Destouches, in arte Céline, era medico.

Sono già stufa di tutti questi “mi” e siamo ben lontani dalla fine.

Prima che qualcuno avverta il bisogno di scrivermi il perché e il percome di questo formato: non solo ho Google anche io, ma la spiegazione è nel libro stesso.

Li ho corretti poche ore dopo l’invio nella versione browser del pezzo, ma ovviamente non posso fare niente per le email.

Saggio interessante a riguardo. A me piacciono entrambi i libri.

Siccome La donna del tenente francese ha tre finali (erano gli anni Sessanta, si sperimentava), specifico che mi riferisco al finale con Lalage. Venire a conoscenza di questa genealogia — Alain-Fournier, Fowles, Byatt — è stato strano e soddisfacente.