LAB 36: Il tempo di Sua Grazia di Eyvind Johnson

Il tempo di Sua Grazia — Eyvind Johnson

Iperborea; traduzione di Andreas Sanesi.

Il 775 per i Longobardi è l'anno dopo l'Apocalisse: il loro regno è caduto l'anno precedente, conquistato dai Franchi dopo il lungo crepuscolo seguito all'ultimo splendore liutprandesco, e il sogno di un rex totius Italiae, un unico sovrano per l'Italia intera, è finito. Ma, a Foroiuli (oggi Cividale del Friuli), nell'estremo est dell'Italia settentrionale, il duca Rodgaud prepara una rivolta che sconvolgerà la vita di tutti coloro che lo seguiranno.

È da questo evento storico — la ribellione ebbe davvero luogo nel 776 — che parte lo scrittore svedese Eyvind Johnson, premio Nobel per la Letteratura nel 1974 insieme a Harry Martinsson, per immaginare la sorte di diversi personaggi alle prese con una travagliata metamorfosi della loro civiltà.

Quindi Il tempo di Sua Grazia è un romanzone storico polveroso, difficile da seguire, che richiede mille letture sull'Alto Medioevo? Niente affatto.

Nato nel nord della Svezia il 29 luglio 1900 da una famiglia di umili condizioni, Eyvind Johnson lasciò la scuola a tredici anni e fece i mestieri più disparati per mantenersi. Dopo la Prima Guerra Mondiale iniziò a lavorare come giornalista e a viaggiare per l'Europa; a Berlino entrò in contatto con una raccolta di testi relativi alla storia longobarda, una lettura che costituì il primo embrione de Il tempo di Sua Grazia (la figura di Paolo Diacono, autore dell'Historia Langobardorum, gli servirà per modellare due delle figure principali del libro).

Johnson divide il romanzo in otto capitoli, in ciascuno dei quali osserviamo l'evoluzione della trama attraverso tre voci che si sovrappongono: una appartiene al clerico Iohanniperto "Iohannes" Lupigis, che ci ha lasciato le sue memorie; le memorie sono commentate dal monaco Agiberto, il cui ruolo si chiarisce con il tempo; infine, c'è la voce dello scrittore che racconta fatti e pensieri ai qua i primi due narratori non posso avere accesso.

La ribellione, nel libro come nella realtà, fallisce, il duca Rodgaud muore e sua figlia Angilperta è costretta a diventare la concubina di un notabile al servizio dell'imperatore. La famiglia Lupigis, una delle più in vista di Foroiuli, ne esce frammentata: Bertoald e Warnefrit, il padre e il fratello primogenito di Iohannes, sono stati portati via, a ovest, prigionieri dei Franchi; Conald, il secondogenito, se ne era andato poco prima della rivolta e non è tornato; Iohannes, dopo aver partecipato alla guerra e assistito alle sue atrocità, riesce a salvarsi e a tornare nelle sue terre. La tenuta di famiglia andrà ai fratelli maggiori, che comunque sono considerati in vita; per l'ultimogenito si è sempre prospettato un avvenire diverso, non un mercante, non un guerriero, non un proprietario terriero, ma un uomo di mondo, un uomo di corte. È a questo che Iohannes è stato preparato dal suo precettore, il mezzo-romano Flaviano, e da suo zio, il vescovo Anselmo, e per questo continua i suoi studi dove l'autorità franca rimane circoscritta, a Benevento, ancora retta da un duca longobardo (en passant: poco dopo gli eventi descritti nel romanzo nascerà a Salerno, parte del territorio beneventano, la celebre scuola medica). Pazienza se l'unica corte che rimane è ad Aquisgrana, al servizio di Carlo Magno

La prigionia di Bertoald, uomo intelligente e ancora abile dal punto di vista fisico, è tutto sommato umana; Warnefrit, protervo e poco astuto, subisce la tortura, che lo renderà servile; Conald, estraneo alla rivolta, è un condottiero che guida un drappello di soldati nel Nord, sempre più vicino alla terra ancestrale degli antenati, il Paese di Mezzanotte, ovvero la Svezia meridionale. Iohannes sale i gradini del successo curiale, finché, forse calunniato, non viene a sua volta incarcerato; prima che la sua innocenza sia provata, la prigionia lo porterà ai confini della follia. Sarà l'immagine mentale di una ginestra a salvare il giovane Lupigis, suggestione che a un pubblico italiano non può che far sospettare ascendenze leopardiane.

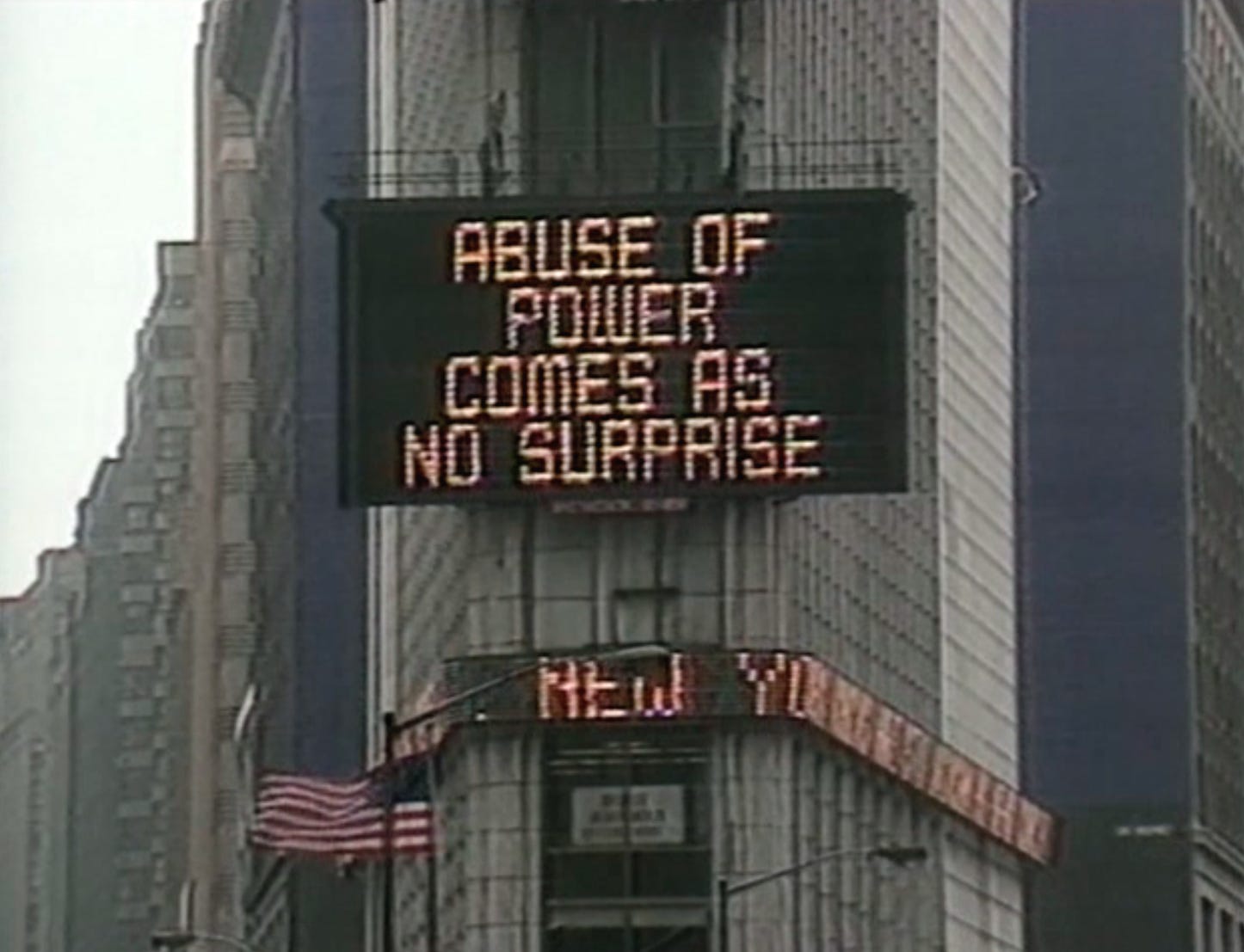

“L'abuso di potere è connaturato al potere stesso” dice un personaggio minore, affermazione che Eyvind Johnson stempera aggiungendo che l'espressione è ambigua; nondimeno nel corso della narrazione è sempre attento a mostrare con che agio anche la figura più positiva, Iohannes, possa tradire chi si trova in una posizione inferiore.

Il figlio minore di Bertoald compì diciotto anni la primavera seguente, e i suoi ardori giovanili si scrollarono di dosso la coltre degli studi, come lui stesso ebbe poi a scrivere. Desiderava un'unica donna, ma come avevano fatto i fratelli in quell'età andava dalle schiave, una delle quali partorì nell'autunno inoltrato un bambino, un maschietto che visse solo pochi giorni. Quella ragazza, ci racconta in seguito, era fra gli schiavi che per considerazioni economiche ritenne necessario vendere, a causa delle imposte gravose.

Johnson descrive una situazione che possiamo immaginare comunissima e accettata; anche quando deve parlare di stupri di guerra non si sofferma su particolari banali e raccapriccianti, anzi, dice quanto c'è da dire attraverso un verbo semplicissimo: usare. Pur mancando della rozzezza dei suoi fratelli, il colto Iohannes Lupigis è un uomo del suo tempo che vende una schiava dopo averla usata.

E Angilperta, la figlia del duca Rodgaud, la donna di cui è innamorato? La incontriamo di nuovo nel quinto capitolo del romanzo: esule in un paese straniero (l'odierna Svizzera), concubina di Gunderic, un uomo che l'ha scelta per la sua bellezza e per il suo rango, e che, dopo averla sottratta a violenze più atroci, la sottopone solo alle proprie. Lei stessa sancisce il proprio sradicamento scegliendosi un nome nuovo, Landoalda. Con Angilperta/Landoalda l'autore dà ancora prova di non avere tempo per patetismi.

“Vieni qui.”

Inigarda si avvicinava adagio; la paura era ben visibile, aveva scordato l'arte di nasconderla. Alzò la tonda faccia da serva, smorta dallo spavento, per poter mettere la guancia nella posizione giusta, pronta, e gli occhi sbattevano sempre più rapidamente. […] Quando partì il ceffone fu il polso a colpire duro la guancia. Inigarda si era fatta incontro, aveva teso tutto il corpo, ma il colpo fu così forte che barcollò facendo qualche passo di lato. Andata bene anche stavolta, pensò intronata la serva: non ha preso l'occhio e neanche il naso. È più delicata oggi. E l'orecchio, tanto, più sordo di com'è già non diventa.

“Fammi bella adesso”, disse la signora Landoalda.

L'odio che Angilperta prova per Gunderic ha contribuito a spezzare la mente della nobile fanciulla longobarda ridotta a preda di guerra ed è ragionevole pensare che, alla base della brutalità verso Inigarda, ci siano anche gli stupri coniugali che ha dovuto sopportare. A farne le spese, in ogni caso, è una serva che non può opporsi alla sua signora.

Se ciascun personaggio deve fare i conti con la violenza fisica, agita o subita, Johnson non dimentica un altro genere di violazione, più astratta ma non priva di conseguenze: la capacità della Parola di offuscare gli eventi reali. Ne Il tempo di Sua Grazia non c'è ammirazione per la potenza dell'Impero, bensì scetticismo verso un potere statale che sembra sorvegliare ogni cittadino. Anche Iohannes Lupigis, che pure da giovane aveva giurato a se stesso di uccidere l'imperatore, piano piano viene assorbito dalla macchina imperiale; nonostante la momentanea detenzione, diviene uno degli uomini più fidati di Carlo Magno e assiste all'incoronazione del giorno di Natale a Roma, nell'anno 800. Proprio riguardo quell'occasione così scrive nelle sue memorie:

Udii a mia voce d'allora e la mia voce di oggi sussurrare: “Perto, non avrai dimenticato?” Risposi in un sussurro a ciò che da lungo tempo era scomparso o comunque nascosto: “No, c'è ancora tutto. E riposa. La mia mano è al servizio dell'imperatore e sottomessa alla mia mente, e la mia mente è serena.”

La coscienza di Iohannes è rosa dal dubbio: ha scelto di dimenticare la rivolta, il rapimento di Angilperta, la prigionia di suo padre e suo fratello, la caduta del regno edificato dai padri per vivere cauto sotto il segno dell'Impero? Non c'è oblio, risponde, ma il ricordo ha smesso di bruciare per trasformarsi in braci dormienti.

Qui forse osserviamo l'unico limite del parallelo che, nella prima delle due postfazioni, la studiosa Monica Setterwall Wranne identifica tra la dominazione carolingia ne Il tempo di Sua Grazia, redatto da Eyvind Johnson nei tardi anni '50, e l'Unione Sovietica, che poco prima aveva represso la rivolta d'Ungheria. Lo stato di Carlo Magno, pur con il suo carico di storture, non è un totalitarismo del XX secolo, tantomeno (aggiungo io) una potenza coloniale intenta ad annichilire un popolo sconfitto che giudica inferiore: l'integrazione del regno longobardo avviene per gradi, preservando le usanze locali e l'organizzazione politica, come testimonia il mantenimento del diritto tradizionale, affiancato da capitolari franchi adattati alle circostanze.

C'è una poesia di Hugo von Hofmannsthal, intitolata Taluni certamente debbono morire là sotto, di cui riporto l'ultima strofa nella traduzione di Elena Croce:

Molti destini si intessono accanto al mio,

tutti li rimescola nel suo gioco l'Essere,

e la mia parte è qualcosa di più che la sottile fiamma

o la stretta lira di questa vita.

Tra i personaggi de Il tempo di Sua Grazia Iohannes Lupigis ha il destino più lineare: se la sua fedeltà va all'imperatore Carlo piuttosto che al re Desiderio, allo stesso tempo — nonostante le braci nella sua memoria — gli rimane ignoto il dissesto esistenziale affrontato da altri a lui vicini. La sua parentela con il potente vescovo Anselmo lo mette al riparo e consente a chi legge di intuire, sottotraccia, il trionfatore occulto dello scontro tra Franchi e Longobardi: la Chiesa di Roma, che si prepara a esercitare un'influenza capillare sull'Italia per i successivi mille anni.

*

Se desideri sostenere L'altra biblioteca,

puoi fare una donazione sulla sua pagina Ko-fi.

*

Panorami (ovvero: quali altre opere mi ha fatto venire in mente questo libro?)

I racconti "barbari" di Anna Banti! Ambientati nella tardissima età imperiale romana o nel periodo successivo alla deposizione di Romolo Augusto, questi racconti hanno contribuito al mio interesse per uno dei periodi meno apprezzati della storia nazionale — probabilmente perché quell'Italia così ibrida e in continuo mutamento viene vista come una parentesi poco gloriosa tra l'opulenta, tumultuosa Roma e il luccichio del Rinascimento. I porci, Campi Elisi, L'altipiano e La villa romana sono inclusi nel Meridiano dedicato all'autrice, mentre puoi trovare L'ultimo e Il tempio di Giano nei Racconti Ritrovati, protagonisti della quarta uscita di LAB.

Poi un romanzo che non ho ancora letto: Il nano di Pär Lagerkvist (Iperborea, traduzione di Clemente Giannini), di nuovo ambientazione italiana e autore svedese.

Altro?

Qualche approfondimento: un'intervista a Eyvind Johnson; un articolo di Enrico Tiozzo su Belfagor che ne documenta l'importante ruolo nell'assegnazione del Nobel a Salvatore Quasimodo (!); un paper di Nicoletta Onesti sulla lingua dei Longobardi.

Se la domanda "ma cosa farà Cecilia con i soldi delle donazioni?" ti ha mai attraversato, ecco la risposta: le uso per comprare altri libri. Il tempo di Sua Grazia è stato acquistato grazie a tre mecenati: Ludovica e due persone che hanno preferito rimanere anonime (le tre donazioni sono avvenute tutte il 26 aprile).

§§§

Jenny Holzer

§§§

Puoi trovarmi su Twitter.

Ci risentiamo il 5 gennaio, se ti andrà.

—